戈壁深处的绿色革命——甘肃玉门抽水蓄能电站打造工程建设新标杆 | ||||

| ||||

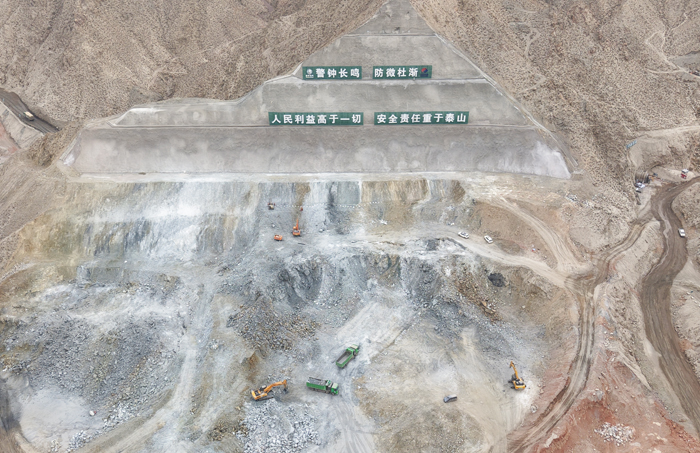

在河西走廊西端的茫茫戈壁滩上,一座“超级充电宝”正在崛起。由水电三局一公司/中西非公司承建的甘肃玉门抽水蓄能电站,不仅承载着酒泉千万千瓦级新能源基地调峰重任,更标志着玉门这座“石油摇篮”城市向“新能源之都”的华丽转身。 甘肃玉门抽水蓄能电站通过安全管理创新、科技深度融合与绿色施工技术,打造出新时代工程建设的“玉门模式”,为中国基建领域践行“双碳”目标提供鲜活样本。 “超级充电宝”的使命:从黑色石油到绿色能源 玉门,中国石油工业的摇篮。如今,在这片充满工业记忆的土地上,一场绿色能源革命正在上演。 “玉门抽水蓄能电站是甘肃省‘十四五’能源规划重点项目,总装机容量120万千瓦,相当于为一个百万人口城市提供全天候清洁电力。”项目负责人介绍,电站建成后,每年可为750千伏输变电工程提供2亿千瓦时调峰容量,有效解决河西走廊新能源外送的“卡脖子”难题。 站在海拔2500米的项目观景台远眺,黄色的挖掘机在戈壁深处挥舞巨臂,绿色的新能源矿卡穿梭往来。传统与现代在这里交汇,勾勒出一幅能源转型的生动图景。 在物料加工区,全封闭式筛分拌和系统正在平稳运行。这个庞大的钢结构建筑集筛分、破碎、拌和等多功能于一体,彻底改变了传统砂石骨料需多次中转的工艺路线。“传统工艺中,物料中转不仅耗时耗力,还造成严重的粉尘污染。”技术负责人指着封闭系统说,一体化设计减少了物料中转次数,生产效率提升40%以上。 项目部采用的“脉冲布袋式除尘系统”展现了技术创新的力量。梯度结构滤料与表面过滤技术,对0.3微米以上颗粒物截留效率达99.9%,排放浓度稳定控制在5毫克/立方米以下。脉冲喷吹技术以0.1秒响应速度实现高压气流清灰,效率较传统方式提升40%,年维护成本降低35%。在玉门严寒、干燥、多尘的恶劣气候条件下,系统的密闭结构展现出强大适应性,保障了持续稳定运行。自动化控制技术可精准调节筛分粒度、拌和配比与时间,确保出料质量稳定满足高性能物料要求。 运输环节的变革同样令人瞩目。新能源矿卡组成了一支绿色车队,单次续航可达300多公里,完全满足施工现场各工作面之间的运输需求。“新能源矿卡不仅实现零排放,在经济性和实用性上也优势明显。”现场负责人算了一笔账:电机结构简单,故障率远低于传统燃油车辆,维护保养更为便捷,长期使用成本降低30%以上;性能上,新能源车起步快、扭矩大、噪声低,操作灵活且运行平稳,能轻松适应施工现场复杂的路况与工况。“特别是在长坡道下行时,能量回收系统还能为电池充电,进一步提升能效。”现场负责人补充道。 安全双轮驱动:从“标准化”到“常态化” 在复杂的地下洞室群爆破作业现场,项目部独创爆破安全管理“七步法”。与传统爆破作业相比,这一创新将模糊的经验判断转化为覆盖“计划—设计—实施—验收”全周期的数字化管控流程。 “爆破计划必须提前24小时审批报备,确保明爆、洞室爆破等不同类型作业信息精准传递至各相关方。”安全总监指着洞壁上的二维码介绍,每个爆破点都有专属“身份证”,扫描即可查看爆破设计参数、责任人员和安全措施。 在火工品管理库房,有着更为精细的管控措施。从依据验收单安排出库运输,到现场全程警戒、数字化拍照确认,炸药与雷管实行分库存放、分车运输,杜绝混装可能。爆破前需划定警戒区域、彻底清理人员设备并签署《爆破作业准爆证》,爆破后开展爆后检查、剩余物品退库,形成完整管理闭环。“即便是千分之一概率的盲炮问题,我们也有标准化处置流程,确保第一时间封闭现场、科学处置。”安全总监说。 距离爆破作业区不远,一座现代化的安全教育培训室格外引人注目。室内配备高清投影、互动白板、专业音响等设备,打破传统单向教学模式。通过实时问答、小组讨论、屏幕共享等互动形式,让安全培训变得生动而高效。 “我们每月为不同岗位人员定制学习方案,涵盖操作规程、事故案例剖析、风险识别与应对等。”培训负责人指着墙上的课程表说,培训室兼具小班研讨与技能实操功能,特别是情景模拟和角色扮演环节,让施工人员在“实战”中深化对安全规范的理解。 更令人耳目一新的是项目推行的“全员安全包保”制度。每周,由班组长带队,工人们化身“安全侦探”,在施工现场排查隐患并上传至管理平台。小到配电箱接地线松动,大到边坡稳定性计算模型参数偏差,都能通过“全员参与、双向反馈”机制得到及时处理。 智慧工地:戈壁滩上的样板工程 进入项目建设区,首先映入眼帘的是科学划分的功能区域。统一设置的围挡、规范的材料堆放区、清晰的标识标牌,彻底颠覆了人们对工地现场的刻板印象。 材料堆放区严格执行“上盖下垫、分类码放”原则,砂石、水泥等物料整齐规整,各类标识标牌清晰标注物料名称、规格、进场时间及检验状态。作业分区通过清晰的隔离设施划分,不同施工环节在各自区域内有序推进,避免交叉作业带来的安全隐患与效率损耗。 “标准化不是做表面文章,而是通过空间重组实现效率提升和安全保障。”生产经理表示,规范化的现场布局使施工效率提升了15%以上,安全事故率下降了30%。 在2号泥石流排导洞出口,施工人员正通过人脸识别系统进入作业区域。智能闸机自动记录人员出入时间、所属班组及作业区域,实现人员动态精准管控。“物联网技术让大型机械设备‘会说话’。”设备管理员指着监控大屏介绍,系统实时采集设备的转速、温度、油耗等数据,一旦发现异常立即预警,提醒管理人员及时安排检修。 AI识别技术则充当着“安全哨兵”角色,24小时监控施工人员的作业行为。当系统识别到未佩戴安全帽、违规操作机械等不安全行为时,自动抓拍并推送至管理人员手机,实现隐患的及时发现与处置。项目搭建的数据可视化平台,将人员出入、设备运行、作业行为等数据实时汇总分析,以图表形式直观呈现。管理人员通过平台即可全面掌握施工现场状态,精准判断施工进度与潜在风险,及时调整管理策略。 “玉门抽蓄项目的意义不仅在于工程本身,更在于它更为严格的标准化建设示范。”该项目在安全、质量、环保、科技等方面的创新实践,形成了一套可复制、可推广的“玉门模式”,对推动行业高质量发展具有示范意义。 夕阳西下,戈壁滩上的玉门抽水蓄能电站建设现场依然繁忙。黄色的挖掘机、绿色的新能源矿卡与蓝色的光伏板交相辉映,传统能源与新能源在这里完成历史性交接。这座承载着多重使命的工程,正以其创新实践书写着中国基建的新篇章,为区域能源结构调整和高质量发展注入澎湃动力。 随着“双碳”目标的深入推进,玉门抽水蓄能电站所代表的不仅是一场技术变革,更是一次发展理念的深刻洗礼。从这里出发,水电三局正以更加绿色、更加智能的面貌,迈向高质量发展新征程。 | ||||

| 【打印】 【关闭】 |